物心がついた頃から一番作っているかもしれない「カレーライス」。

カレーライスは、言うまでもないがカレーをご飯にかけて食べる料理で、インド料理を元にイギリスで生まれ、日本においては明治時代にイギリスから伝わり、日本で独自に変化した料理と言われている。1870 年代の明治初頭において、当時の象徴として知られている「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」というこのフレーズ、実はカレーとの縁がある。

当時の時代背景として「牛肉を食すこと」が文明開化の象徴となり、その手軽な食べ方としてカレーを促した、といった趣旨の内容が書物に記述されている。また、陸軍幼年学校の昼食や、札幌農学校(現:北海道大学)にて “Boys, be ambitious!(少年よ大志を抱け)” の言葉で有名なクラーク博士の発案で食事に出されるようになるなど、この頃から少しずつ市民に浸透していくこととなった。

なお、最初にカレーを食べた日本人として記録されているのが、会津藩は白虎隊の一員であった山川健次郎(当時 16 歳)とされている。残存されている書物によると、渡米する船内にてカレーライスに出会ったが、見慣れない食べ物であったカレーを食べる気が起きず、ライスのみを食べたとも言われている。

令和となった現代、一度街中へ足を運んでみれば、数多くのカレー専門店が存在するだけではなく、これまた日本食文化のひとつである蕎麦屋においても、だしの効いたカレーうどんやカレー南蛮、カレー丼を食すことができ、もはや 100 年以上の時と歴史を経て「日本の国民食」のひとつと言っても過言ではないかと強く感じている。

図1:クラフトビール店にて スパイシー牛すじカレーうどん 温玉トッピング

提供元)

https://andbeer.jp/

さて、このカレーライスにはカツカレー、ビーフカレー、シーフードカレー、スープカレーなど様々な種類があり、種類に応じた食材や調味料などを必要とする。ただ、どういうわけか同じ材料を準備したとしても同じ味にはならず、途中までは使う食材も準備の流れも全く同じだと言うのに、いざカレーライスを作ると決めると奥が深いもの。それならばスーパーへ買い出しに行く前に、まず食材と分量、作り方を纏めてみようではないか。

カレーライスを作る際に必要な材料の例を以下に掲載する。

- 水

- カレールー

- 牛肉

- 人参

- 玉葱

- じゃがいも

- 茄子

- ピーマン

- サラダ油

- 香辛料

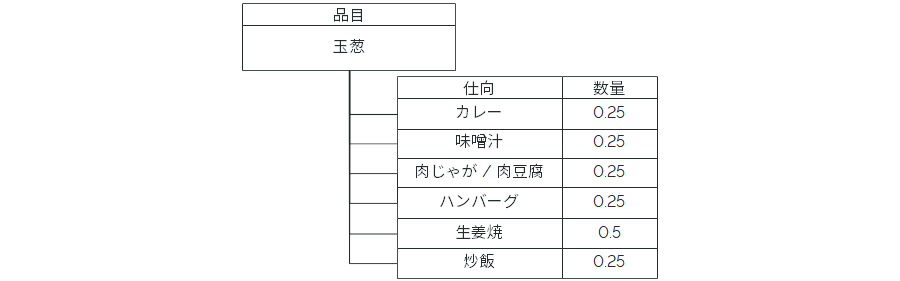

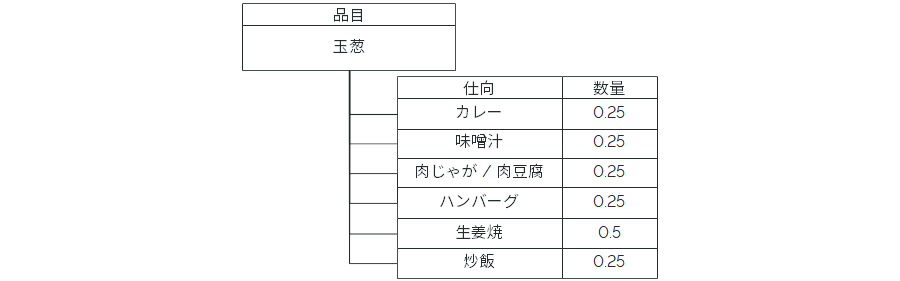

これらの材料を以下に図で記載する。

図2:とある日のカレーライスの食材と構成情報

モノづくりの世界において、製品を作るために必要な原材料や数量を表すものを“BOM (Bill Of Materials)”と呼び、料理に例えるとレシピのようなものとなる。日本の製造業では主に「部品表」と呼ばれ、階層構造を示すと共に製品を開発するために必要な情報や成果物を、全て品目情報に紐付けることで製品を作る為の基礎情報を管理することが可能となる。

この「製品を作る為の基礎情報」をいかに効率的に管理し、有効活用できるかが常にモノづくりの現場の課題として存在している。製品開発においては設計部門のみならず、モノづくりに関わる全ての人(営業、製造、調達、サービス、営業、マーケティングなど)がこの基礎情報を共有しながら進めていく必要がある。

サマリー型部品表とストラクチャ型部品表

部品表(以下、BOM と表記)には大きく分けて 2 種類ある。

「サマリー型」は先程のカレーの材料図のように表形式でひとつひとつの製品ごとに並列に必要なものとその数量を記入していく方法で、部品の追加や仕様変更があった際の対応が容易。製品に対して何がいくつ必要かということが一目でわかるのが特徴で、製品に必要な部品の調達や、製品間の構成部品の比較などに向いている。その為、設計 BOM はサマリー型が使用されることが多く、主に設計や技術部門で作られることが多い。

これに対し「ストラクチャ型」は製品の製造工程に沿って階層化され、ツリー形式で必要なものと数量を記載したものとなっている。製品が完成するまでの流れがわかりやすく、リードタイムや予定工数の計算をするのに適している。

これらを以下に図で記載する。

ストラクチャ型の場合、図に記載の「具材」「カレールー」のような仕掛品があるため、何のためにこの品目が備わっているかが可視化できる。製造 BOM ではストラクチャ型が使用されることが多く、その特性から工程を持った製造部門にて作成及び利用されることが多い。

図3:カレーライスの BOM(イメージ)

BOM の効果

このように BOM が構築されていることで期待される効果は様々あるが、1 つの例として設計変更を挙げたい。設計変更は次年度モデル検討もしくは不具合対応など様々な理由で発生し、改修作業に着手するが、そこには古い製品が余ってしまうという課題が存在する。在庫管理の観点で検討した際に重要な課題のひとつだが、このような場合は新旧切替の反映日(エフェクティビィティ)を設計 BOM に挿入し、システムを用いて反映されるような運用を行うことで在庫調整を行うと共に新旧切替が可視化されるメリットがある。

また、もう一つのメリットとして「逆展開」による親探しができることも挙げられる。スーパーで買ってきた玉葱が傷んできた際、いかに早く消費するかと、玉葱をどの料理で活用できるかで悩んでいるところを想像して欲しい。

図4:玉葱の使い道を考える際に玉葱に対して逆展開を行うことで、玉葱の消費予測にも貢献

設計変更において一番苦労するのが「影響範囲の特定」と言われることが多い。BOM がストラクチャ型で構築されていることで確認する時間の削減に繋がり、共通部品を設計変更する際に在庫とのすり合わせが容易となる。つまり設計変更にかかる工数と在庫調整の双方にメリットが生まれる。

BOM を導入するにあたってのポイント

手配工数の削減や原価管理を目的として BOM を扱うことができるシステムを導入する会社が多いが、BOM を構築したところで思惑通りに使いこなせている会社は意外と少ない。BOM を使いこなせていない主な原因は、以下のようなものに考えられる。

- 部品番号の統一並びに整備

- 階層のルール(例えば工程上の意味合いまでを補完できる)

- 製品設計の状態管理における取り違いや利用可能な情報かどうかの確認(開始・完了処理)

- BOM のメンテナンス(設計変更時における影響範囲の確認)

BOM を使いこなすことができれば、仕組みが変わり、業務が変わるので、経営にも実務にも大きなメリットがある。また、仕組みを設定することがゴールではなく、仕組みを用いて正しく運用し続けることがスタートであって、これを維持するのは実に難しい。様々なお客様から下記のような相談や現場の話を聞き、身をもって経験している。

- 仕組みを入れたはいいがうまい具合に活用できていない

- BOM の運用を途中で諦めた

- これから BOM を導入して運用したい

BOM を中心とした製品情報の一元管理によって、様々なメリットがあるものの、現在の状況によってどのような運用が適切かの最適解は多数あると考えている。相談を受ける際、時に「万能薬あれど特効薬は(今は)持ち合わせてない」とお断りした上でお話を伺うことにしているのだが、本稿をきっかけに BOM を運用維持するために、システムよりももっと大切なこと、現在の状況と今後の在り方について、あらためて考えてみては如何だろうか。

最後に

ここまで書き終えたところで「カレーの話は何処へ」となるので少し触れておくと、カレーは誰もが作ってもあまり失敗しない料理のひとつ。これも偏にカレールーによって一対一の関係となっている(モジュラー型アーキテクチャ:機能と構造が 1 対 1 に対応付けられる)ため、使うカレールー通りの味となり、言い方を変えれば用いるカレールーや食材(肉の種類や入れる野菜など)を変えるだけで基本の味を変えることもでき、毎日違う味のカレーを食べることすら可能だ。

図5:リンゴ・ニンジン・マッシュルーム・カシューナッツなどの残っていたあらゆるペーストをヨーグルトでのばして甘いベースをととのえ、様々なスパイスを投入したカレーの例

提供元)

https://instagram.com/siva_yama

また、味を微調整するのであれば塩、生姜や唐辛子、にんにくを用いて調整することでカレールーの味を阻害せずに変えることができ、これら一通りの流れを BOM に情報集約させ、「食材」と「炒める順番」、「微調整の調味料」とを組み合わせておけば、様々な味わいを見出すこと(バリエーション管理)ができ、より美味しい作り方を見出した場合はレシピを更新することで自身にとっての最新情報を閲覧(変更管理)できる。この 2 つの取り組みという名のスパイスが、カレーライスとモノづくりの双方に対して「より深みのある仕上がり」に貢献するに違いない。

お問い合わせ

この記事を読まれて、詳しい説明のご希望やご質問がございましたら、下記へお問い合わせください。

https://www.ptc.com/ja/contact-us